別苅海岸に群来

藻場再生増毛モデル

諸説:黄砂が役立つ?

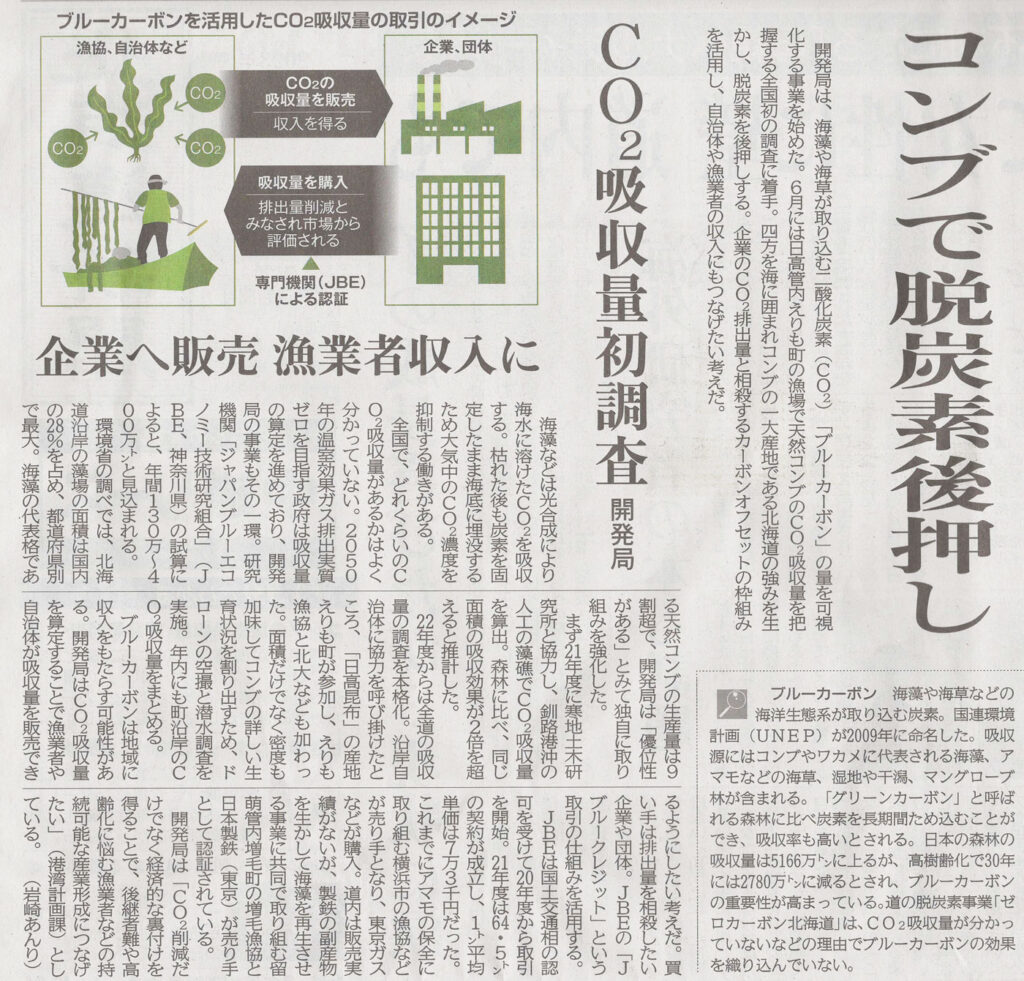

留萌港でブルーカーボン

開発局がブルーカーボン量を可視化する事業開始

東京大学院・ボン大学生増毛で藻場造成を学ぶ

5月2日、阿分浜に再び群来

速報!阿分浜に群来

留萌管内ブルーカーボン推進検討協議会の活動

舎熊浜の水中動画

2月24日、舎熊にて水中動画を撮ってみました。順調に繁茂しているのと、魚が偶然映っていて群来の前触れかもしれません。

沿岸調査を上空から

ようこそ 海の森へ

海藻おしば協会がJF全国女性連の支援を受けて作成した子供向けの小誌ですがとても素晴らしい内容でした。

山と海がつながっている地球環境のお話は、大人が読んでも十分な知識となります。

海が石油を作るて凄いね。

釧路町のブルーカーボン推進事業

日鉄の取り組みが地元新聞に掲載

北海道ブルーカーボン推進協議会が初会合

道内初認証増毛漁組の取り組み業界紙に掲載

留萌市でもブルーカーボンへ挑戦

日本製鉄㈱、増毛での取組

日本製鉄株式会社は、11月17日鉄鋼スラグによる藻場造成事業でJブルークレジット®認証を取得。

さらに鉄鋼スラグを活用した「海の森プロジェクト」で、増毛町においてもビバリー®ユニットを先日増毛浜に設置しブルーカーボン効果を検証します。

また、ブルーカーボンの分かりやすい解説動画を公開しました。増毛町長、漁組組合長他出演し、また増毛町の河川や浜の景色を360゜で見られます。